核心内容:

1. 首次提出并命名的超组装框架材料Super-AssembledFrameworks (SAFs)新概念(SAF-1, Nature Chemistry, 2016)。

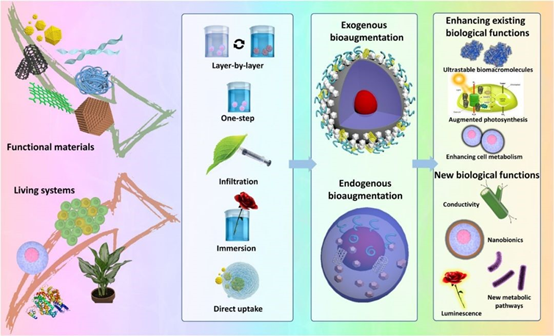

2. 强调了通过内源性和外源性强化两种主攻策略来构建纳米活体体系框架材料,以有效地增强杂化体系的生物功能性,从而进一步开发SAFs在活体体系的高科技智能应用。

纳米生物杂化体系

目前纳米生物杂化体系是材料工程与生物科学交叉研究的一个热点,其是利用合成的纳米材料(例如聚合物、碳纳米材料和纳米粒子)赋予生物体进化范围之外的新特性,例如增强活体体系对自然界致命因素的耐受性、程序化细胞代谢和增殖或人工光合作用等。新材料设计和加工技术的最新进展,使活体生物体系与功能材料理化性质的结合成为可能。到目前为止,从简单的生物分子到复杂的多细胞生物,许多不同类型的纳米材料已经被整合到各种生物系统中。这些纳米生物杂交体在生物技术、能源和环境方面显示出巨大的潜力,在包括能量收集、生物催化、生物传感、医学和机器人学在内的许多学科的高科技应用中展现出十分广阔的前景。

然而,目前纳米生物超组装这一领域的发展正处于萌芽阶段,在现实生活中的应用还没有完全实现,这种超组装结构的生物功能解读和纳米材料与生物系统集成的新技术开发等方面仍存在诸多问题。从生物相容性和功能相容性的角度综合考虑合成纳米材料与生物系统之间的界面也是设计杂化结构的重要考虑因素,此界面应允许有效的信号传导(如电、光和荧光信号),以在合成系统和生物系统之间提供双向通信。因此,开发具有独特物理化学性质和形态稳定性的与生物体系相容的纳米材料具有重要意义。迄今为止,大多使用自组装和渗透技术合成功能性纳米材料。而将模拟生物功能的功能性纳米材料与生物系统耦合,会为增强活体体系功能提供一种新的解决方案。因为材料的尺寸、形貌、几何结构和结晶度等会影响材料的性能,优化这几方面参数也将提高理解、设计和优化材料生物界面的能力,以实现纳米生物体系的改进以及新应用的研发。借助超组装策略设计新型框架材料用于构建纳米活体体系杂化结构十分有必要。

综述简介

有鉴于此,复旦大学孔彪教授(通讯作者)等在Science Advances期刊上在线发表了题为“Nanobiohybrids: Materials approachesfor bioaugmentation”的综述文章。全文系统地总结了利用超组装策略构建纳米活体体系框架材料的工作,重点关注用于构建纳米生物杂化系统的材料和由纳米生物杂化系统产生的增强或新的生物功能性,并结合功能性纳米材料与生物系统的界面结合的最新进展,概述展望了可能适用于未来生物强化应用的合成方法和技术,且从纳米生物界面的材料选择和构建到旨在增强或实现新的生物功能的新兴应用,对该领域今后的发展方向进行了探讨。

https://advances.sciencemag.org/content/6/12/eaaz0330